写真、機材、史跡等々についてのつれづれ日記

2年前からこの時期にやってくる、撮影チャンス、娘の音楽発表会に行ってきました。

今回は以下の機材で臨みました。

ボディ

D700 α700(A700) α57(A57、動画)

レンズ

DX18-105VR F70-300VR A200/2.8G ×1.4テレコン

ADT18-70(動画) A70-210/3.5-4.5(動画)

毎年、少しづつ席が前になっているのが少し悩みどころで、昨年は420mm~450mmがちょうど良さそうだったので、今年は300mm中心で考えてみました。

A57は三脚に載せて動画専用、D700とA700を持ち替えながら撮ったわけですが、こんなに短い時間だったけなぁ、という感じであまり枚数を撮れませんでした。

出演時間短くなったのかなぁ、と思っていましたが、帰ってきて昨年、一昨年と比べてみると、これまでで、一番多く枚数を撮っていました。

しかし、3度目になっても、やはりこういうステージもの、なかなか難しいですね…。演出で光が安定していないし、ターゲット(娘)の表情もどんどん変わる。写真的には甚だ不満足な写真しかとれませんでした…。

そんな写真ですが、技術的、機材的視点で見返すとISO設定を間違えていたり、淡白に撮ってしまったりと失敗が多いものの、D700と70-300VRで撮った写真はなかなかよく、やはりこういうシーンでは便利かも。撮って出しのJPGであれば、ぱっと見では我が家で最も良い結果になることは間違いありません。

しかし、これまでノイズ処理という概念がなかった僕の写真道において、遅ればせながら最近導入されたNeatImage。これを使うと、最古参、α-7Digital(A-7D)のISO3200ですら、かなり使えます。

比較の意味も兼ねてもっていったA700+A200/2.8Gも表現的にはかなり良い写真(ISO3200ならNeatImageなし、6400がNeatImageで絵になります。)でありました。NeatImageを前提にするならば、暗いシーンでも、撮って出しが荒れることを恐れずに現有Aマウントのボディで十分いけそう。表現に合せて選んでいきたいと思います。

無事初陣を終えた、D700。カメラとしてやはりよく出来ています。使っていてなかなか楽しいボディなので気に入りました。

今回は以下の機材で臨みました。

ボディ

D700 α700(A700) α57(A57、動画)

レンズ

DX18-105VR F70-300VR A200/2.8G ×1.4テレコン

ADT18-70(動画) A70-210/3.5-4.5(動画)

毎年、少しづつ席が前になっているのが少し悩みどころで、昨年は420mm~450mmがちょうど良さそうだったので、今年は300mm中心で考えてみました。

A57は三脚に載せて動画専用、D700とA700を持ち替えながら撮ったわけですが、こんなに短い時間だったけなぁ、という感じであまり枚数を撮れませんでした。

出演時間短くなったのかなぁ、と思っていましたが、帰ってきて昨年、一昨年と比べてみると、これまでで、一番多く枚数を撮っていました。

しかし、3度目になっても、やはりこういうステージもの、なかなか難しいですね…。演出で光が安定していないし、ターゲット(娘)の表情もどんどん変わる。写真的には甚だ不満足な写真しかとれませんでした…。

そんな写真ですが、技術的、機材的視点で見返すとISO設定を間違えていたり、淡白に撮ってしまったりと失敗が多いものの、D700と70-300VRで撮った写真はなかなかよく、やはりこういうシーンでは便利かも。撮って出しのJPGであれば、ぱっと見では我が家で最も良い結果になることは間違いありません。

しかし、これまでノイズ処理という概念がなかった僕の写真道において、遅ればせながら最近導入されたNeatImage。これを使うと、最古参、α-7Digital(A-7D)のISO3200ですら、かなり使えます。

比較の意味も兼ねてもっていったA700+A200/2.8Gも表現的にはかなり良い写真(ISO3200ならNeatImageなし、6400がNeatImageで絵になります。)でありました。NeatImageを前提にするならば、暗いシーンでも、撮って出しが荒れることを恐れずに現有Aマウントのボディで十分いけそう。表現に合せて選んでいきたいと思います。

無事初陣を終えた、D700。カメラとしてやはりよく出来ています。使っていてなかなか楽しいボディなので気に入りました。

PR

・2つ目のレンズ沼は…

Aマウントでは、当初比較的安価だったレンズたちに目移りし、最終的には30本超のレンズ本数となり、まさしくレンズ沼にはまってしまいました。基本、レンズ等の機材が好きなため、どのレンズにも特に不満はなく写りも気に入っていますが、現実に撮影に持っていくレンズというと、やはりかなりの偏りがあります。しかも、撮影対象が明確でないケースでは、単焦点レンズを持っていく勇気がなかなか出ません。

結果として、防湿庫で単焦点レンズが首を長くして出番を待っています(レンズのみなさん、ごめんね…)。

・50/1.4はマウントを問わず、すばらしい…

Aマウントでの反省から、Fマウントでは基本的にいくつかの例外を除いた単焦点レンズを買わないこととしていますが、先般、AF50/1.4Dを購入しました(いちおう私の中での例外に該当します)。標準レンズらしく、安価ですばらしい写りです。D200とコンビで、これまたすばらしい写真を何枚かプレゼントしてくれました。

・Fマウントのフルサイズ機

しかし、APS-Cでは約75mmとやはり少し長い。135フルサイズで85mm級の中望遠として使えば活躍するのですが、単焦点一本で散歩したりとなると少し制限があります。

やはり、50mmは50mmとして使いたい。こんなことから、135フルサイズのFマウントカメラ、ニコンではFXフォーマットのカメラが欲しいな、と思っていました。

D4、D3、D8x0、D6x0など、いくつか選択肢がありますが、私の財政状況と組み合わせると、D600もしくはD700の2択となります。

少々新しいD600に気持ちが傾いていましたが、最終的にはレリーズがD200と共有できる点でD700を選定しました。しばらく安い出物を待つつもりでしたが、うっかりポチりました。

・D700

うっかり購入したため、最初の数日は後悔しきりでしたが、すこし使ってみるとやはりD700、良い機械です。A900、A-9のファインダーは最高といわれているため、どのくらい差があるのかなぁ、と思っていましたが、基本的に差はあまり感じられません。まぁ、私が疎いだけかもしれませんね…(結局A900のファインダーは私には必要ないのかも…)。

・ファインダーに写るゴミ

さて、そのD700のファインダー、スクリーン周辺にゴミがあるようで、ファインダー像に少し邪魔なゴミのようなものが写っていました。ピントが合っているので、ミラー、もしくはスクリーンについたゴミだと考えました。

取ろうとミラーボックス内ブロアー。まったく動きません。よくよく確認。ミラーにはなにもついてません。ということはスクリーン。

スクリーンを刷毛で軽くブラッシング。まったく動きません。固着?それともスクリーンの裏側?

…ここでやめておけばよかったのに、スクリーンを外してブロアーを吹いてみました。それでも動かず。「おや、どういうことだ?」しばらく吹いたりしていて、やっと気がつきました。「そうか、ニコンは液晶が間に入っているから、液晶とプリズムの間に入ってるゴミなんだな。」では、あきらめて元に戻すか、とスクリーンを戻す作業を開始しました。

・スクリーン損傷!

いちおう、A-9000のスクリーンで傷がついたものを持っていたり、中古購入のカメラでスクリーンに傷がついていたことがあったりで、スクリーンのデリケートさを知ってはいました。

しかし、D700のスクリーンを元に戻す際、上手い位置に動かず、微調整しようとするもなかなか動きません。「なんだよ~」と力が入り雑になった瞬間、位置合せに使っていたピン(鉄製…そもそも、これもいかがなもんでしょうか(T-T))がスクリーンの縁からはずれ、そのままスクリーンの上面をこすってしまいました。半分茫然自失しながら、確認すると目測3mmくらいの傷が付いていました。

・傷の状況

A-9000等と異なり、スクリーンには直接ピントが合っていないようで、ファインダー像にはうっすらとしたボケで傷が写っています(当初のゴミははっきり写っているので、やはりスクリーンには無関係なゴミ)。しかし、このミス。自業自得、かなりブルーになりました。

・修理費用

一眼レフカメラのファインダー像に写るゴミで、レンズに関係ないものは、撮影画像には関係ないので有る意味無視するのがセオリーです。当初から入っていたゴミも、私のつけた傷も無視すべきですが、やはり気になってしまいます。早速修理に出すことにしました。ニコンのWebページの見積りによると、ファインダー像清掃は、工賃約15k程度です。スクリーンは部品代4k。まぁ、スクリーンの傷がなくとも結局修理に出していたと思うので、実損害はスクリーン代の4k。高い勉強代ですが、甘んじて受け入れることにしました。

行ってみたかった片山廃寺、行ってまいりました。

しばらく、行ける見込みはなかったのですが、ひょんな事から近くへ家族旅行に行くことになり、朝5時に起きて朝に見学してきました。7時には家族の下へ(^^;。

ふむ、良いですね。

付近は住宅地。史跡地は公園となっていますが、車を止める場所はなし。車を止める場所があれば、もっとよく見れたのですが、車をとめる場所を探すのに時間を取られ、移動に時間を取られであまり良く見れませんでした。

・塔はどこに…

さて、先般、話題にしました幻の塔はどこであろう、と公園から南に続く小道へ。そこにはなんとなく話に合いそうなアパート。敷地もやや周りより高いような?。塔基壇の名残か?

・土地の高さ

しかし、見学時、土地の高さがこの遺跡の疑問点の一つ。金堂の復元基壇は道によって分断されているのですが、北に向かって右側は道路よりもやや高く(50cm程度高)、左側は道路よりも低く(50cm程度低)なっています。

通常、復元基壇は史跡を壊さぬよう、盛土の上作るので、左側が遺跡に対して僅かの盛土、右側が盛大な盛土になっているのではないでしょうか。しかし、史跡の公園から続く住宅街は、ほぼ道路右側の高さになっています。となると、国分寺時代の地表に50cmも土が堆積していることになり、左側はそうではないこととなり、少し疑問の残る状況。いつの時代かに造成されたのでしょうか?

仮に造成されたとすると、アパートの敷地に塔基壇の名残はないはず?

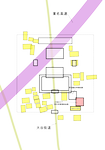

・伽藍配置を検討

結局、現地では確証を得られなかったので、航空写真を参考に、石田茂作先生の片山廃寺略図、と甲斐国分寺の金堂を基準とした塔位置からなる伽藍想像図を作成してみました。甲斐国分寺の塔位置としたのは、石田茂作先生の本で検討したところ、一番塔位置が南であったためです。しかしながら、甲斐国分寺よりも、塔位置はもっと南のようです。甲斐国分寺は規模が小さいからでしょうか。もしかすると、このアパートではないのかな?と、ページをめくっていると、東大寺の東塔の位置は、甲斐国分寺よりもやや南のよう。とすると、東大寺に範を取っているとすれば、こんな位置になり、アパートとの関連もつじつまが合います。ふ~む。発掘報告書が読みたいです。

しばらく、行ける見込みはなかったのですが、ひょんな事から近くへ家族旅行に行くことになり、朝5時に起きて朝に見学してきました。7時には家族の下へ(^^;。

ふむ、良いですね。

付近は住宅地。史跡地は公園となっていますが、車を止める場所はなし。車を止める場所があれば、もっとよく見れたのですが、車をとめる場所を探すのに時間を取られ、移動に時間を取られであまり良く見れませんでした。

・塔はどこに…

さて、先般、話題にしました幻の塔はどこであろう、と公園から南に続く小道へ。そこにはなんとなく話に合いそうなアパート。敷地もやや周りより高いような?。塔基壇の名残か?

・土地の高さ

しかし、見学時、土地の高さがこの遺跡の疑問点の一つ。金堂の復元基壇は道によって分断されているのですが、北に向かって右側は道路よりもやや高く(50cm程度高)、左側は道路よりも低く(50cm程度低)なっています。

通常、復元基壇は史跡を壊さぬよう、盛土の上作るので、左側が遺跡に対して僅かの盛土、右側が盛大な盛土になっているのではないでしょうか。しかし、史跡の公園から続く住宅街は、ほぼ道路右側の高さになっています。となると、国分寺時代の地表に50cmも土が堆積していることになり、左側はそうではないこととなり、少し疑問の残る状況。いつの時代かに造成されたのでしょうか?

仮に造成されたとすると、アパートの敷地に塔基壇の名残はないはず?

・伽藍配置を検討

結局、現地では確証を得られなかったので、航空写真を参考に、石田茂作先生の片山廃寺略図、と甲斐国分寺の金堂を基準とした塔位置からなる伽藍想像図を作成してみました。甲斐国分寺の塔位置としたのは、石田茂作先生の本で検討したところ、一番塔位置が南であったためです。しかしながら、甲斐国分寺よりも、塔位置はもっと南のようです。甲斐国分寺は規模が小さいからでしょうか。もしかすると、このアパートではないのかな?と、ページをめくっていると、東大寺の東塔の位置は、甲斐国分寺よりもやや南のよう。とすると、東大寺に範を取っているとすれば、こんな位置になり、アパートとの関連もつじつまが合います。ふ~む。発掘報告書が読みたいです。

あけましておめでとうございます。今年も、相変わらず鄙びた本ブログを続けていきたいと思っています。

・オーガ部のもう一つの問題

そういえば、昔にも確認していたような気がしますが、オーガ部を分解した時、インペラの盛大な変形に気がつきました。HS80K0(前期)のオリジナルの4枚羽のうち、1枚が結構な変形、他の1枚も小変形を起こしていました。

構成する鉄板の厚さは2mm~1mm。手持ちの工具でうまく修正できるでしょうか…。

修正に合せて、塗装も直さないといけない状態です。う~ん、すぐにはできないなぁ…。どうしようか。

・K1用インペラ

…と、悩んでいると、某オークションに結構な安価でHS80K1(後期)の3枚羽インペラが。軸直径も同じだし、多分無改造で流用できそう。むぅ、予備も兼ねて買っちゃえばいいのでは?。…いやいや、無駄だろう。と葛藤すること約2週。購入してしまいました。

ずっと入札者がなく、2k程で再度出品を繰り返していたのに、いざ入札すると応札があり(^^;、結局3kほどとなりました。

さて、届いてみると、購入前から分かっていたとおり、あまり綺麗な状態ではありません。サビもあるし、前使用者が再塗装しているようですが、下地処理を全くしていないので再塗装の塗装が剥がれていて見た目をさらに悪くしています。塗装してから使用したいなぁ、などと思っていましたが、やはり時間がなく、このまま使うしかなさそう。写真は左がK0インペラ、右がK1インペラです。

・K1用インペラへ換装

オーガドリブンプーリー、一回外してるので簡単に取れるかなぁ、などと思っていましたが、今回も手では抜けず、結局プーリープーラーを使うことになりました。すぐに終わるつもりが、結局結構な大作業となって、3時間くらいかかって換装。

若干、オーガハウジングとのクリアランス、本当にオーガドライブシャフトがK0用のままで上手くつくのか、の2点が心配でしたが、どちらも問題ないようです。

手で回してみて、干渉がないこと、オーガハウジングとのクリアランスも異常な接近ではないことを確認し、流用Okと判断、駆動部に組み付け、実際に除雪テストしてみました。

・K1用インペラの効果

ふむ?雪の飛びが良くなったような?K1インペラはK1シューターと違い、明らかに効果があるような気がします。まだK0インペラの4枚羽目の2枚がダメなせいで飛ばなかった疑惑がありますが、3枚羽の方が効率がよいのか?K1以降のホンダスノーラはすべて3枚羽であることからも可能性がありますね。

実は我が家の敷地では、我が家のHS80K0当初の状態(塗装不良、K0シューター、2枚曲がったK0インペラ)で十分で、雪が飛びすぎると逆にいろいろと不都合があったりします。出力を下げたりして調整するわけですが、一番最初の状態のほうが使いやすかったなぁ、などと感じています。

このため、K0インペラが修理出来次第、戻そうと思っていますので、再度比較してみたいと思います。

今回も撮影を忘れましたが、こんなことよりもオーガドライブシャフトのキー溝問題、はるかに優先です。なんとかせねば…

・オーガ部のもう一つの問題

そういえば、昔にも確認していたような気がしますが、オーガ部を分解した時、インペラの盛大な変形に気がつきました。HS80K0(前期)のオリジナルの4枚羽のうち、1枚が結構な変形、他の1枚も小変形を起こしていました。

構成する鉄板の厚さは2mm~1mm。手持ちの工具でうまく修正できるでしょうか…。

修正に合せて、塗装も直さないといけない状態です。う~ん、すぐにはできないなぁ…。どうしようか。

・K1用インペラ

…と、悩んでいると、某オークションに結構な安価でHS80K1(後期)の3枚羽インペラが。軸直径も同じだし、多分無改造で流用できそう。むぅ、予備も兼ねて買っちゃえばいいのでは?。…いやいや、無駄だろう。と葛藤すること約2週。購入してしまいました。

ずっと入札者がなく、2k程で再度出品を繰り返していたのに、いざ入札すると応札があり(^^;、結局3kほどとなりました。

さて、届いてみると、購入前から分かっていたとおり、あまり綺麗な状態ではありません。サビもあるし、前使用者が再塗装しているようですが、下地処理を全くしていないので再塗装の塗装が剥がれていて見た目をさらに悪くしています。塗装してから使用したいなぁ、などと思っていましたが、やはり時間がなく、このまま使うしかなさそう。写真は左がK0インペラ、右がK1インペラです。

・K1用インペラへ換装

オーガドリブンプーリー、一回外してるので簡単に取れるかなぁ、などと思っていましたが、今回も手では抜けず、結局プーリープーラーを使うことになりました。すぐに終わるつもりが、結局結構な大作業となって、3時間くらいかかって換装。

若干、オーガハウジングとのクリアランス、本当にオーガドライブシャフトがK0用のままで上手くつくのか、の2点が心配でしたが、どちらも問題ないようです。

手で回してみて、干渉がないこと、オーガハウジングとのクリアランスも異常な接近ではないことを確認し、流用Okと判断、駆動部に組み付け、実際に除雪テストしてみました。

・K1用インペラの効果

ふむ?雪の飛びが良くなったような?K1インペラはK1シューターと違い、明らかに効果があるような気がします。まだK0インペラの4枚羽目の2枚がダメなせいで飛ばなかった疑惑がありますが、3枚羽の方が効率がよいのか?K1以降のホンダスノーラはすべて3枚羽であることからも可能性がありますね。

実は我が家の敷地では、我が家のHS80K0当初の状態(塗装不良、K0シューター、2枚曲がったK0インペラ)で十分で、雪が飛びすぎると逆にいろいろと不都合があったりします。出力を下げたりして調整するわけですが、一番最初の状態のほうが使いやすかったなぁ、などと感じています。

このため、K0インペラが修理出来次第、戻そうと思っていますので、再度比較してみたいと思います。

今回も撮影を忘れましたが、こんなことよりもオーガドライブシャフトのキー溝問題、はるかに優先です。なんとかせねば…

さて、平成26年の冬も、この数年のパターンどおり、12月に結構な量の雪が降り、HS80K0の出番が多くなるという状況です。もう既に、5回ほど使用しました。このパターンを予想しつつ、HS80K0の整備を急いでいたわけですが、結局予定の作業がすべてできず、特に塗装に全く手をつけることができず、実戦投入となりました。

・足回りは好調

これまで、未整備かつ若干の症状があって、危険を感じていたクローラー周りの走行系ですが、今回、一通り分解、ミッションケース内のベアリング交換を実施したため、やはりスムーズになっています。フリクションディスクのあたり調整が不十分のため、1速で除雪中、クローラーが動かないことがありますが、これは調整で直ると思います。手で押したときも、まずまずの負荷で動き、潤滑も十分であることが分かっている為、これまでのように恐る恐る使用しなくてもよいことが非常によいです。

・オーガドリブンプーリーを外し、分解

また時間を戻して、オーガドリブンプーリーをやっと外したあとの話です。

オーガドリブンプーリーをようやく外し、ついにベアリング交換へ突入。オーガハウジングの左右サイドカバーを外しオーガ駆動系(オーガドライブシャフト、オーガシャフト、トランスミッションケース)と3つのベアリングを取り外しました。

・ウッドラフキーのキー溝が…

ドライブシャフト、オーガシャフトとも錆がひどく、錆を落としていると、ドリブンプーリーのウッドラフキーのキー溝に何か違和感…。

うぉ!キー溝周辺が欠けている(T-T)。キー溝の本来の深さを1とすると、深いところで0.8くらいのところまでキー溝が欠けてる部分があります。大きな力がかかって欠けたのでしょう。

しかし、今回、プーリーを抜いた時には、中には破片はありませんでした。おそらく、以前の損傷で、その後に一回は分解されていると思われます。その後、これまでの作業を耐えてきた実績、残りの溝の面積を勘案すると、いきなり使用不能になったり、傷が拡大したりする可能性は少ないと思うので、とりあえず、このまま使用しますが、負担のかかる作業は慎重にいかねば。

・修理案1 オーガドライブシャフト、ドリブンプーリーをK1のものへ交換

後期型(K1)では、オーガドリブンプーリーとドライブシャフトの接続部分は、K0のキー式からスプラインに変更されているそうです。これはこの部分に力がかかり、このような破損が多いため、より大きな力に耐えられるように改良されたのではないでしょうか。

K0とK1のオーガドライブシャフトの軸直径は、使用しているベアリングが同じことから同じであり、ハウジングもこの部分には変更がないようなので、ドライブシャフト、ドリブンプーリをセットで交換することでK1仕様にできそう。現在、オークションには出物がないようですが、春先あたりになれば出てくると思うので、その際に交換するのが良さそう。この場合、剛性が上がりますが、費用が結構かかりそう。

・修理案2 ドライブシャフトを溶接で修理

もう一つ考えつくのは、溶接で欠けた部分を盛って直す方法。知り合いの鉄工所に持ち込めば、安価に溶接してもらえるので、溶接後、キー溝を同じように削れば費用が殆どかからないで修理可能。ただし、この場合はオーガトランスミッションをばらし、オーガドライブシャフト単体の状態にして溶接してもらう必要があるため、少なくともオーガトランスミッションのガスケットを交換する必要がでてきます。このガスケットは部品供給がないため、自分でガスケット紙から作る必要があり、それなりの手間がかかります。

さらに、せっかくオーガトランスミッションを開けるのであれば、ベアリング、オイルシールも交換したい…。この方法の場合、完成まで時間がかかるので、やるとすれば今季中の修理は無理。

うーん、どちらがよいでしょうか。いずれにしても、結構大きな問題が発覚しました…。

・足回りは好調

これまで、未整備かつ若干の症状があって、危険を感じていたクローラー周りの走行系ですが、今回、一通り分解、ミッションケース内のベアリング交換を実施したため、やはりスムーズになっています。フリクションディスクのあたり調整が不十分のため、1速で除雪中、クローラーが動かないことがありますが、これは調整で直ると思います。手で押したときも、まずまずの負荷で動き、潤滑も十分であることが分かっている為、これまでのように恐る恐る使用しなくてもよいことが非常によいです。

・オーガドリブンプーリーを外し、分解

また時間を戻して、オーガドリブンプーリーをやっと外したあとの話です。

オーガドリブンプーリーをようやく外し、ついにベアリング交換へ突入。オーガハウジングの左右サイドカバーを外しオーガ駆動系(オーガドライブシャフト、オーガシャフト、トランスミッションケース)と3つのベアリングを取り外しました。

・ウッドラフキーのキー溝が…

ドライブシャフト、オーガシャフトとも錆がひどく、錆を落としていると、ドリブンプーリーのウッドラフキーのキー溝に何か違和感…。

うぉ!キー溝周辺が欠けている(T-T)。キー溝の本来の深さを1とすると、深いところで0.8くらいのところまでキー溝が欠けてる部分があります。大きな力がかかって欠けたのでしょう。

しかし、今回、プーリーを抜いた時には、中には破片はありませんでした。おそらく、以前の損傷で、その後に一回は分解されていると思われます。その後、これまでの作業を耐えてきた実績、残りの溝の面積を勘案すると、いきなり使用不能になったり、傷が拡大したりする可能性は少ないと思うので、とりあえず、このまま使用しますが、負担のかかる作業は慎重にいかねば。

・修理案1 オーガドライブシャフト、ドリブンプーリーをK1のものへ交換

後期型(K1)では、オーガドリブンプーリーとドライブシャフトの接続部分は、K0のキー式からスプラインに変更されているそうです。これはこの部分に力がかかり、このような破損が多いため、より大きな力に耐えられるように改良されたのではないでしょうか。

K0とK1のオーガドライブシャフトの軸直径は、使用しているベアリングが同じことから同じであり、ハウジングもこの部分には変更がないようなので、ドライブシャフト、ドリブンプーリをセットで交換することでK1仕様にできそう。現在、オークションには出物がないようですが、春先あたりになれば出てくると思うので、その際に交換するのが良さそう。この場合、剛性が上がりますが、費用が結構かかりそう。

・修理案2 ドライブシャフトを溶接で修理

もう一つ考えつくのは、溶接で欠けた部分を盛って直す方法。知り合いの鉄工所に持ち込めば、安価に溶接してもらえるので、溶接後、キー溝を同じように削れば費用が殆どかからないで修理可能。ただし、この場合はオーガトランスミッションをばらし、オーガドライブシャフト単体の状態にして溶接してもらう必要があるため、少なくともオーガトランスミッションのガスケットを交換する必要がでてきます。このガスケットは部品供給がないため、自分でガスケット紙から作る必要があり、それなりの手間がかかります。

さらに、せっかくオーガトランスミッションを開けるのであれば、ベアリング、オイルシールも交換したい…。この方法の場合、完成まで時間がかかるので、やるとすれば今季中の修理は無理。

うーん、どちらがよいでしょうか。いずれにしても、結構大きな問題が発覚しました…。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

[12/01 北の住人]

[02/24 富澤昭久]

[03/11 brian]

[12/10 Nerv]

[12/09 Nerv]

最新記事

(03/23)

(08/18)

(07/10)

(06/28)

(06/28)

最新TB

プロフィール

HN:

tacarbon

性別:

男性

趣味:

史跡めぐり、写真ほか

自己紹介:

まとまりの無いブログですみません…

ブログ内検索

最古記事

(05/12)

(05/12)

(05/12)

(05/13)

(05/13)

P R